出来事

第1回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)開催

宝塚歌劇団発足

モダンボーイ・モダンガール登場

この時期、「大正デモクラシー」の時流に乗って、男性に限られてはいるが普通選挙が実施され、教育の分野においては大正自由教育運動がおこり、かつては一部高等子弟にだけ許された教育が徐々に一般庶民へも拡大し、

個人の自由や自我の拡大が叫ばれ、進取の気風と称して明治の文明開化以来の西洋先進文化の摂取が尊ばれた。

新しい教育の影響も受け、伝統的な枠組にとらわれないモダニズム(近代化推進)の感覚をもった青年男女らの新風俗が、近代的様相を帯びつつある都市を闊歩し脚光を浴びるようになった。

男女を問わず、「モダンであること」が最大の特徴である。

「モダン・ボーイ」と「モダン・ガール」を略して「モボ・モガ」と言われていた。

画像は「モボ・モガの時代―東京1920年代」の販売ページにアクセスできます。

流行語

銀ぶら(銀ブラ)

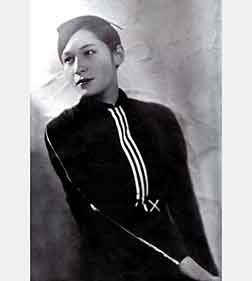

男装の麗人(水の江 瀧子)

男の出で立ちをした、 容姿の端整な女子を指す語。

1930年では少女歌劇で男役に扮する女優のことを指す。

フィクション方面でよく扱われるが、男装する理由は多様でその事自体が物語やキャラクター造詣の上で重要な意味を持つ事も多い。

東京松竹楽劇部(後の松竹少女歌劇部、松竹歌劇団)で水の江 瀧子が日本の女性歌劇史上初めて男性様に断髪した男役で「男装の麗人」の異名をとったのが事から使われるようになった。

おもちゃ

セルロイド製キューピー人形

コリント・ゲーム

ピンボール及びパチンコの変種。

パチンコ台が垂直に並んでいるのに対して、横モノとも呼ばれ、パチンコ店ではかつて、パチスロが出回る以前に遊技機として流通した。

日本へは昭和初期に小林脳行がピンボールゲームの一種をコリントゲームの名で紹介し、流行をもたらした。

釘を植え穴を開けた盤上に10個の鉄製の小球を順次発射し、穴に記された得点を合計して競うゲーム。

遊技者は、硬貨投入口に100円(ないしいくらかの料金)を払うと、前面からボールが数十個(4号営業の店では25個)降りてくる。

そのボールをピンボールの要領で発射し(パチンコのハンドルと同様の形状の機種もある)玉の獲得を狙う。

入賞口に入ると、5個から15個が払い出される(連勝穴といって、2個の穴に入賞して初めて払い出しのある入賞口もある。連勝穴の一方に入ると穴にボールがはまったままになり、もう一方の穴に入った時点で両方のボールが落ちて入賞となる)。

映像作品

マダムと女房

1931年(昭和6年)公開の日本映画。

五所平之助監督。松竹蒲田撮影所製作。

日本初の本格的なトーキー映画でもある。もとの題名は『隣りの雑音』。

松竹蒲田撮影所長の城戸四郎はトーキーの導入に熱心だった。

1931年に土橋武夫・土橋晴夫兄弟が国産の「土橋式」トーキーの開発に成功し、これを受けて城戸は本作を製作。日本初のトーキー映画となった。

全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影された。

初のトーキー映画を意識していると見え、全編にわたってラジオの音声や猫の鳴き声、目覚まし時計の鳴る音など日常生活の音が数多く取り入れられている。

1931年度のキネマ旬報ベストテンで第1位にランクインされた。

画像は「あの頃映画 マダムと女房/春琴抄 お琴と佐助」のDVD販売ページにアクセスできます。

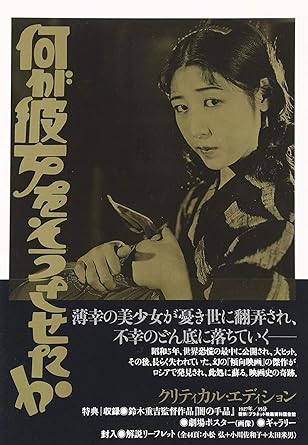

何が彼女をそうさせたか

1927年(昭和2年)に発表された6幕9場の藤森成吉作の日本の戯曲およびこれを原作とする1930年(昭和5年)、帝国キネマ演芸製作の日本の長篇劇映画。

藤森成吉の同名戯曲を鈴木重吉が脚色・監督した。

公開当時に流行し、社会主義思想の影響を受けた「傾向映画」の代表作としても知られる。

映画は大ヒットし、浅草では異例の5週間続映という記録を作った。

また、翌年には新興キネマで鈴木監督・高津主演で『何が彼女を殺したか』が公開されている。1930年度のキネマ旬報ベストテンで第1位にランクインし、高い評価も集めた。

オリジナルはサイレントだが、トーキーへの移行を見込んで最終エピソードのみ再撮影の上トーキー化したサウンド版も制作されており、初代江戸家猫八が効果音を担当した。

しかし、使用されたレコードは現在も行方不明となっている。

主人公は、中村すみ子。母は男とともに行方をくらまし、父はのたれ死、おまけに叔父には利用される。様々な仕事を転々とし、絶望のなか自殺を図るが助けられる。

しかし、収容された慈善施設もすみ子にとっては必ずしも安住の地ではなかった。

画像は「何が彼女をそうさせたか クリティカル・エディション」のDVD販売ページにアクセスできます。

書籍

生命の實相

放浪記

ヒット曲

影を慕いて

東京ラプソディ

1936年(昭和11年)6月にテイチクから藤山一郎の歌唱によって発売された昭和歌謡。

作詞は門田ゆたか、作曲は古賀政男。昭和モダン末期の東京を歌ったフォックストロット調の作品で、35万枚を売り上げヒットした。藤山主演による同名の映画も制作。

作曲を担当した古賀政男は『東京ラプソディ』について、自身が「銀座、浅草、新宿という盛り場が見事に歌い込まれて心憎いばかり」と評価する『東京行進曲』(1929年(昭和4年)発売。作詞・西条八十、作曲・中山晋平)を目標に、「もう少しモダンになった東京を書いてみたい」という考えのもとに制作したと述べている。

古賀によるとフォードのクーペの新車に乗って初夏の明治神宮外苑付近を走行中に、自然とメロディーが浮かんできた。こうして曲が先に完成し、後から古賀と門田ゆたかが共作のような形で詞を作ったという。

画像は「東京・永遠の大ヒット~東京五輪音頭・東京ラプソディ」の販売ページにアクセスできます。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■