出来事

東京の人口 1,000万人突破(世界初の1000万都市に)

国産小型旅客機 YS-11

1962年に初飛行したYS-11は第二次世界大戦後初の国産小型旅客機である。当時の完成披露のキャッチコピーは「横浜 杉田で11日に会いましょう」だった。

YS-11は日本航空製造が開発・製造した双発ターボプロップエンジン方式の中型輸送機であり、「YS」は「輸送機設計協会」の「輪」と「設」の頭文字である。

1973年(昭和48年)までに182機が生産され、海外にも輸出された。国内では1965年(昭和40年)に運用開始され、2003年(平成15年)まで旅客機として就航した。自衛隊にも配備され、航空自衛隊では現在も12機が運用されている。

流行語

孤独との戦い

1962年、堀江謙一は太平洋を小型ヨット「マーメード号」で94日間掛けて単独で太平洋横断し、アメリカのサンフランシスコに到着した。

パスポート(当時、日本ではヨットでの出国は認められていなかった)を持たずの密入国だった。

しかし、当時のサンフランシスコ市長の粋な計らいで密入国としては罰せず、「コロンブスもパスポートは省略した」と、尊敬の念をもって名誉市民として受け入れた。

最初、日本国内では彼の行為が海の恐ろしさを知らぬ“人命軽視”である等と批判的であったが、アメリカで名誉市民として賞賛された事から、一転、英雄扱いで報道されることとなった。

到着時、語った「孤独との戦いだった」が流行語になった。その後、映画「太平洋ひとりぼっち」が制作され、ヒットした。

画像は「太平洋ひとりぼっち」書籍販売ページにアクセスできます。

わかっちゃいるけどやめられねぇ

元々はハナ肇とクレージーキャッツの発売したレコードスーダラ節の歌詞のワンフレーズ。

人間の欲を一言で言い表した非常に意味深いフレーズであるが、この曲は大ヒットを記録し、

歌詞の中に出てくる「わかっちゃいるけどやめられない」という言葉が流行しました。

当初植木等はこの歌を歌うことに抵抗があったが、歌詞を見た僧侶であった父親が「これぞ人の心理をよく突いている」と評したことがあった。

元々は「こりゃシャクだった」のB面を埋めるために作られた曲であったが、こちらのほうがヒットしてしまい、後にA面とB面が入れ替えられている

画像は「スーダラ節 わかっちゃいるけどやめられねぇ」のプライムビデオにアクセスできます。

おもちゃ

バービー人形

バービー人形が日本で初めて発売されたのは1962年のことである。このタイプの人形は日本で初めてで、小学校高学年の少女を中心に人気を集めた。

バービーは既にアメリカで大人気になっていたが、着せ替え人形で、専門のデザイナーが手がけた仕事着や夜会服、ウエディング・ドレスなど約100種類の衣装があった。

バービーが誕生したのは1959年のことだ。 米マテル社の共同創業者のハンドラー夫妻が欧州に家族旅行した際、見つけたマスコット人形「ビルド・リリ」をヒントに着せ替え人形の開発を思い立った。

そして、初期のバービーは日本で製造されている。当時、日本はアメリカに比べ人件費が安く、繊維産業が盛んであり人形本体と衣装とをまとめて発注できるという理由から注目され、玩具問屋と小売を営む(株)国際貿易との交渉から日本生産が決まった

画像は「バービー人形」の販売ページにアクセスできます。

映像作品

1962年8月【97分】東宝

監督:本多猪四郎

出演:高島忠夫、浜美枝、佐原健二、藤木悠、有島一郎、平田昭彦

アメリカを代表する怪獣・キングコングを相手役に迎え、日米を代表するモンスター同士の対決が話題となったゴジラシリーズ第3作。

TVカメラマンの桜井とプロデューサーの古江は、スポンサーの依頼で南海のファロ島の魔神キングコングを生け捕りにして日本へ運ぼうとする。

その頃、国連派遣の科学者を乗せて北極海を航行中の原子潜水艦シーホーク号は、突如大爆発を起した氷山から怪獣ゴジラが飛び出してくるのを見た。

ゴジラが日本に上陸する可能性が強くなり、その影響でキングコングの日本への持込が禁止されるが、キングコングは自力で日本に上陸。

遂にゴジラも日本に上陸し、2大怪獣が日本列島を舞台に大格闘を繰り広げる。

画像は「キングコング対ゴジラ」のプライムビデオにアクセスできます。

いつでも夢を(映画)

書籍

野生のエルザ

野生のエルザ(原題:Born Free)は、ジョイ・アダムソンによる実在のライオンを記録した1960年刊行のノンフィクション作品。

ベストセラーとなったのち、映画化・テレビドラマ化された。日本では『野生のエルザ ライオンを育てた母の記録』という邦訳名で、1962年に文藝春秋新社から刊行された。

ケニアの動物保護官であるアダムソン夫妻は、人食いとして射殺されたライオンの子供をエルザと名づけて育てることにした。エルザは夫妻に良くなついていたが、やがて二人は一時的にケニアを去ることになる。夫妻は、エルザを動物園に入れず、野生に戻すことを決心した。

続編に永遠のエルザ(J・アダムソン)がある。

映画版『野生のエルザ』は、イギリス映画であり、1966年公開された。

1971年には、スタッフとキャストを一新(ただし、アダムソン夫妻以外の脇役は何名かが同じ俳優が演じた)した続編『永遠のエルザ』(原題:LIVING FREE)が公開された。

映画は、今の世ならば、動物ドキュメントでは人間と極端な接触をしないよう配慮された映像が多く見られるが、1960年辺りの時代だから成しえたリアルな感動作である。

画像は、ジョイ・アダムソンの著書「野生のエルザ」の販売ページにアクセスできます。

易入門 自分で自分の運命を開く法

本名や経歴は明らかにしておらず、『易入門』の著者紹介では、生まれ、育ち、国籍も不明で、親も夫も子もなく天涯孤独であるとされていた。

同書が売れたことによるマスコミの正体暴きによると、経歴は次のようなものである。本名は川津久佳、熊本の小素封家の娘として生まれ、幼い頃に母と死に別れ、継母の元で不遇に育ち、17歳の時に結婚し子供をもうけたが、折り合いが悪く単身婚家を出た。

その時に持って出た資金を元に小金貸しをしながら占いの勉強を始めた。

上京して易学校で10年学び、四谷駅前のアパートで易者として仕事を始め、光文社カッパブックス編集部の依頼で、百円玉や十円玉を筮竹や算木の代わりにして占う『易入門』を書いた。

当時、年齢は40~50歳と推測されていた。

画像は「黄小娥の易入門 単行本(ソフトカバー)」の販売ページにアクセスできます。

ヒット曲

可愛いベイビー/中尾ミエ

コニー・フランシスが1961年に発表して以来、多くのカバーを生み出したヒット・スタンダード曲である。

日本では中尾ミエ(中尾のレコードのジャケットタイトルは『可愛いいベビー』となっている)が歌っている。

中尾ミエは1961年に渡辺プロと契約。園まり・伊東ゆかりらとスパーク3人娘を結成。ザ・ピーナッツの後継として期待され、クレージーキャッツ主演の『シャボン玉ホリデー』などに出演し、一時代を築く。確かな歌唱力で、人気を博し、アメリカンポップス系を得意としていた。

16歳にしてリリースした『可愛いベイビー』が大ヒットしたことで、一躍スターの座に登りつめた。

画像は「君といつまでも」のアマゾンミュージックにアクセスできます。

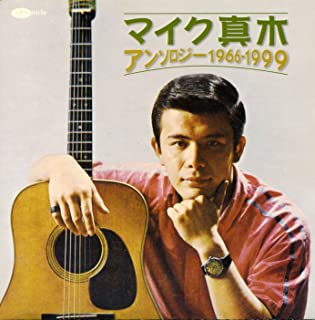

バラが咲いた/マイク真木

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■